Teatrosofia esplora il modo in cui i filosofi antichi guardavano al teatro. Nel numero 62 cerchiamo di individuare l’immagine dell’attore dentro alla caverna di Platone.

IN TEATROSOFIA, RUBRICA CURATA DA ENRICO PIERGIACOMI – COLLABORATORE DI RICERCA POST DOC DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO – CI AVVENTURIAMO ALLA SCOPERTA DEI COLLEGAMENTI TRA FILOSOFIA ANTICA E TEATRO. OGNI USCITA PRESENTA UN TEMA SPECIFICO, ATTRAVERSATO DA UN RAGIONAMENTO CHE COLLEGA LA STORIA DEL PENSIERO AL TEATRO MODERNO E CONTEMPORANEO.

Il progetto politico della Repubblica di Platone era quello di fondare una città perfettamente giusta e governata da una classe dirigente ben formata a distinguere il bene in sé dal bene falso o apparente, nonché capace di dirigere, in virtù di una simile conoscenza, tutti gli affari umani. Questa leadership coincide a sua volta con quella dei filosofi, che devono intraprendere un rigorosissimo iter educativo (descritto nei libri VI e VII del dialogo), culminante nell’apprendimento dell’idea del buono, dal quale l’intera realtà è causata e fondata.

Entrare nel dettaglio sul contenuto di questo percorso conoscitivo sarebbe troppo ampio nel breve spazio di una rubrica, che vuole arrivare sempre a capire come Platone interpretasse l’arte della recitazione. Converrà pertanto riassumerne solo i tratti principali.

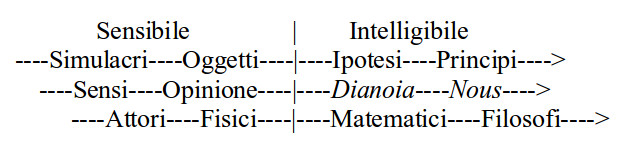

L’aspirante filosofo deve compiere una sorta di ascesa dal piano sensibile a quello intelligibile: il buono in sé non è infatti visibile, ma comprensibile col solo pensiero. Paragonando questa ascensione all’attraversamento di una linea retta verticale, Platone identifica il sensibile e l’intelligibile con i due segmenti delle linea, che a loro volta si dividono a metà. Nel sensibile si distinguono le immagini degli oggetti (= i simulacri o le ombre), per esempio il riflesso del luna in un lago, e gli oggetti da cui derivano i simulacri, come la luna stessa. Il segmento intelligibile si divide, invece, nella forma noetica che non si distacca del tutto dal sensibile, che in analogia con le matematiche è chiamata “ipotesi” (ex., la circonferenza disegnata della luna), e nella forma staccata dal sensibile, denominata come il “principio” anipotetico da cui derivano le varie cose (= la circonferenza in sé che ritaglia la luna).

A ciascuno di questi quattro segmenti corrispondono quattro gradi del sapere, che vanno attraversati in sequenza per arrivare alla conoscenza pura di qualcosa come la luna: 1) l’immaginazione o i sensi, che si arrestano al riflesso lunare; 2) l’opinione che giudica qualcosa sulla luna (è grande, è ruvida, ecc.); 3) il pensiero discorsivo o dianoia, che parte dalla circonferenza disegnata della luna per misurarne l’area interna; 4) il pensiero puro e dialettico (nous), che coglie la circonferenza in sé e vede come essa sia motivo non solo della forma circolare della luna, ma anche della rotondità di altri enti rotondi, tra cui il seno di una donna, il biscotto e l’anello nuziale.

Ora, Platone applica questo modello del processo di conoscenza all’ascesa verso l’idea del buono, con una significativa aggiunta. Egli non si limita a descriverlo in termini epistemologici, ma in forma poetica. Lo racconta, infatti, con il noto Mito della caverna, che è un’allegoria della condizione umana. Noi uomini siamo come prigionieri costretti a fissare immobili su un muro i simulacri o le ombre di alcuni oggetti illuminati dal fuoco del sole (posto fuori dalla caverna) e mossi da alcuni attori/burattinai, che costruiscono dei godibili spettacoli pantomimici.

Questa condizione corrisponde alla prima metà del segmento sensibile della linea, dove – a detta di Platone – resta purtroppo confinata la maggior parte degli individui. La loro conoscenza sarà sempre e solo limitata ai simulacri, non pervenendo mai a opinioni più o meno rette sugli oggetti da cui sono emanati i simulacri e men che meno a formulare ipotesi o pensieri puri sui principi noetici superiori. Gli attori della caverna costruiscono, dunque, un gioco di ombre in cui non capisce nemmeno quale sia il vero ente che le proietta. Ad esempio, l’artista può far credere agli spettatori che le ombre cerchiate riflesse sul muro consistano nella luna che gira attorno alla terra, quando in realtà si tratta di un barile che è fatto rotolare intorno a un pallone da calcio.

Solo un processo di ascesa e di guarigione dalle ombre potrà riuscire a rivelare l’inganno in cui ci troviamo. Uscendo dall’antro, infatti, è possibile vedere dapprincipio gli oggetti autentici, come il barile e il pallone da calcio, quindi a vedere la luce stessa del sole, che è la fonte di luce che rende possibile ogni conoscenza, compreso i giochi d’ombre che hanno luogo nel recesso oscuro della caverna. Ma Platone descrive tale percorso come lungo, doloroso e anche socialmente pericoloso. Non solo la luce del sole ferisce gli occhi di chi si era finora assuefatto all’oscurità. Colui che esce dalla caverna è anche creduto pazzo e malato da coloro che sono rimasti al suo interno, che nel frattempo hanno allestito dei concorsi pubblici, in cui si premia come sapienti quanti sono più abili a interpretare le forme e le successioni delle ombre. I prigionieri arriverebbero persino a uccidere chi è riuscito ad uscire alla luce del sole, pur di continuare la propria vita tranquilla.

Che cosa deriva da tutto questo, a proposito dell’arte dell’attore? Essenzialmente due cose. La prima è che Platone interpreta la vita come una grande tragedia o commedia, come uno spettacolo che troppi prendono troppo sul serio e da cui è invece necessario prendere opportune distanze. In questo senso, chi esce dalla caverna trova ormai poco interessanti gli attori coi loro giochi di luce e ombre. Il filosofo che ha visto il bene in sé e la sua luce abbacinante non trova più piacere a stare al buio, seppure nella città della Repubblica potrà almeno aiutare a condurre un’esistenza felice e virtuosa coloro che non potranno mai uscire a guardare il sole.

La seconda conseguenza che deriva dal mito della caverna è ben più cupa. Platone interpreta la recitazione come un’arte che si ferma al primo livello del reale e della conoscenza. La recitazione partorisce solo simulacri delle cose visibili ed è lontanissima dal piano intelligibile. Infatti, quando un attore crea uno spettacolo di luci e ombre in cui si rappresenta la dea luna che seduce Endimione, egli non ci dice qualcosa sulla luna visibile, come farebbe un astronomo spiegando con un’opinione retta che essa non ha una struttura fisica capace di provare amore, né ci mostra come un matematico abile nel ragionamento discorsivo perché l’astro si muove a velocità uniforme attorno alla terra, né coglie al pari del pensiero puro del filosofo l’idea di circonferenza da cui derivano le circonferenze particolari. Dal punto di vista ontologico, la recitazione si situa nel grado più infimo della realtà, mentre dalla prospettiva epistemologica cade nei livelli più bassi di ignoranza.

Collegando rapidamente questa seconda conclusione alla critica alla poesia del libro X della Repubblica, i toni si aggravano enormemente. Platone accusa qui Omero e altri poeti di ignorare sia le idee (ex., quella di carro da corsa), sia il sapere proprio dei tecnici (ex., la conoscenza dell’artigiano che consiste nell’imitare il carro intelligibile e di costruirne una copia sensibile). Il libro XXIII dell’Iliade che – tra le varie cose – descrive come si può risultare vincitore in una corsa tra carri sarebbe così l’«imitazione di un’imitazione», perché imita la conoscenza del tecnico senza possederla. Ora, un attore che nella caverna recitasse con un gioco di ombre il canto omerico in questione produrrebbe qualcosa di ancora peggiore. La sua sarebbe l’«imitazione di un’imitazione di un’imitazione»: la forma forse più insulsa di sapere umanamente accessibile.

Che cos’è in sostanza la recitazione per Platone? Una catena d’ombra che tiene avvinti alle ombre. Attraverso tale definizione, si capisce ancora di più perché nel libro V Platone considerava gli amanti degli spettacoli come i falsi amanti della sapienza. Se i filosofi vedono la luce e il bene in sé, gli attori sguazzano e grufolano nel buio più nero del nero.

Diagramma della linea, che va considerata verticale; il segno “|” denota il punto in cui la linea si divide nei due segmenti

———————————

«Dopo tutto questo, dissi, paragona la nostra natura, in rapporto all’educazione e alla mancanza di educazione, a una condizione di questo tipo. Immagina dunque degli uomini in una dimora sotterranea a forma di caverna, con un’entrata spalancata alla luce e larga quanto l’intera caverna; qui stanno fin da bambini, con le gambe e il collo incatenati così da dover restar fermi e da poter guardare solo in avanti, giacché la catena impedisce loro di girare la testa; fa loro luce un fuoco acceso alle loro spalle, in alto e lontano; tra il fuoco e i prigionieri passa in alto una strada, e immagina che lungo di essa sia stato costruito un muretto, simile ai parapetti che i burattini pongono davanti agli uomini che manovrano le marionette mostrandole, sopra di essi, al pubblico».

«Vedo» disse.

«Vedi allora che dietro questo muretto degli uomini portano, facendoli sporgere dal muro stesso, oggetti d’ogni genere e statuette di uomini e di altri animali di pietra, di legno, foggiate nei modi più vari; com’è naturale alcuni dei portatori parlano, altri tacciono».

«Strana immagine descrivi, disse, e strani prigionieri».

«Simili a noi, dissi io. Pensi innanzitutto che essi abbiano visto, di se stessi e dei loro compagni, qualcos’altro se non le ombre proiettate dal fuoco sulla parete della caverna che sta loro di fronte?».

«E come potrebbero, disse, se sono costretti per tutta la vita a tenere la testa immobile?».

«E lo stesso non accadrà per gli oggetti che vengono fatti sfilare?».

«Sì».

«Se dunque fossero in grado di discutere fra loro, non pensi che essi riterrebbero oggetti reali le ombre che vedono?».

«Necessariamente».

«E se la prigione avesse un’eco dalla parete verso cui sono rivolti, ogni volta che uno dei portatori parlasse, credi penserebbero che a parlare sia qualcos’altro se non l’ombra che passa?».

«Per Zeus, io no di certo», disse.

«Insomma questi prigionieri, dissi io, considererebbero la verità come nient’altro che le ombre degli oggetti artificiali».

«È del tutto necessario», disse.

«Osserva ora, io dissi, che cosa rappresenterebbero per costoro lo scioglimento dai loro legami e la guarigione dalla loro follia, se per natura accadesse loro qualcosa di questo genere. Quando uno fosse sciolto e improvvisamente costretto ad alzarsi, a girare il collo, a camminare, ad alzare lo sguardo verso la luce, tutto questo facendo soffrirebbe e a causa del riverbero non potrebbe fissare gli occhi sugli oggetti di cui prima vedeva le ombre; che cosa credi risponderebbe, se qualcuno gli dicesse che prima vedeva semplici illusioni, e che ora, più vicino all’essere e rivolto verso oggetti dotati di maggiore esistenza, vede in modo più corretto, e se inoltre, mostrandogli ognuno degli oggetti che sfilano, gli chiedesse che cosa è, e lo costringesse a rispondere? non credi che sarebbe in difficoltà e riterrebbe che ciò che vedeva prima era più vero di quel che adesso gli si mostra?».

«Molto di più», disse.

«E se ancora lo si obbligasse a rivolgere lo sguardo verso la luce stessa, non proverebbe dolore agli occhi, non si volgerebbe per fuggire verso ciò che può guardare, non penserebbe che questo è in realtà più chiaro di quanto gli viene mostrato?».

«Proprio così» disse.

«E se poi, dissi io, lo si portasse via con la forza su per la salita aspra e ripida, e non lo si lasciasse prima di averlo trascinato alla luce del sole, non soffrirebbe forse, non protesterebbe per essere così trascinato? ed una volta giunto alla luce, gli occhi abbagliati dal suo splendore, potrebbe vedere una sola delle cose che ora chiamiamo vere?».

«No di certo, disse, almeno di primo acchito».

«Avrebbe dunque bisogno, penso, di assuefazione, per poter vedere le cose di quassù. Prima potrebbe osservare, più agevolmente, le ombre, poi le immagini riflesse nell’acqua degli uomini e delle altre cose, infine le cose stesse; di qui potrebbe passare all’osservazione dei corpi celesti e del cielo stesso durante la notte, volgendo lo sguardo alla luce degli astri e della luna con maggior facilità che, di giorno, al sole e alla sua luce».

«E come no?».

«E finalmente, penso, potrebbe fissare non già le parvenze del sole riflesse nell’acqua o in luoghi estranei, bensì il sole stesso nella sua propria sede, e contemplarlo qual è».

«Necessariamente» dissi.

«E allora giungerebbe ormai, intorno al sole, alla conclusione che esso, oltre a provvedere le stagioni e il corso degli anni, e a regolare ogni cosa nel mondo visibile, è anche in qualche modo la causa di tutto ciò che essi vedevano nella caverna».

«È chiaro, disse, che a quel punto giungerebbe a queste conclusioni».

«Ma allora, ricordando la sua precedente dimora e il sapere di laggiù e i suoi compagni di prigionia, non credi che sarebbe felice del proprio mutamento di condizione e compiangerebbe gli altri?».

«Certo».

«Quanto poi agli eventuali onori e lodi che i prigionieri si tributavano reciprocamente, quanto ai premi conferiti a chi scorgeva più acutamente le ombre che passavano, e meglio ricordava quali di solito venivano prime, quali ultime e quali contemporaneamente, e su questa base indovinava più efficacemente il futuro passaggio, pensi che egli sarebbe ancora desideroso di ottenerli e invidioso di quelli che ricevono onori e potere fra i prigionieri, o piuttosto, condividendo quel che dice Omero, preferirebbe di molto “esser bifolco, servire un padrone, un diseredato” [Odissea, libro XI, v. 489], e sopportare qualsiasi prova pur di non opinare quelle cose e vivere quella vita?».

«Così, disse, credo anch’io: tutto accetterebbe di soffrire piuttosto che vivere in quel modo».

«Rifletti ancora su questo, dissi io. Se costui, ridisceso, si sedesse di nuovo al suo posto, non avrebbe forse gli occhi colmi di oscurità, venendo di colpo dal sole?».

«Certo», disse.

«Ma se dovessi di nuovo discernere quelle ombre e disputarne con quelli che son sempre rimasti in catene, mentre vede male perché i suoi occhi non si sono ancora assuefatti, ciò che richiederebbe un tempo non breve, non si renderebbe forse ridicolo, non si direbbe di lui che, salito quassù, ne è tornato con gli occhi rovinati, e dunque non val la pena neppure di tentare l’ascesa? e chi provasse a scioglierli e a guidarli verso l’alto, appena potessero afferrarlo e ucciderlo, non lo ucciderebbero?».

«Sicuramente» disse.

«Quest’immagine pertanto, caro Glaucone, io dissi, va applicata tutta intera a quel che diceva prima: la regione che ci appare tramite la vista è da paragonare alla dimora dei prigionieri, la luce del fuoco che sta in essa alla potenza del sole; ponendo poi la salita quassù e la contemplazione di quel che vi è quassù come l’ascesa dell’anima verso il luogo del noetico non t’ingannerai sulla mia aspettativa, dal momento che vuoi conoscerla. Dio solo sa se essa può esser vera. Questo è comunque quel che a me appare: all’estremo confine del conoscibile v’è l’idea del buono e la si vede a stento, ma una volta vistala occorre concludere che essa è davvero sempre la causa di tutto ciò che vi è di retto e di bello, avendo generato nel luogo del visibile la luce e il suo signore, in quello del noetico essendo essa stessa signora e dispensatrice di verità e di pensiero; e che deve averla vista chi intenda agire saggiamente sia nella vita privata sia in quella pubblica» (Platone, Repubblica, libro VII, 514a-517c)

«Ma l’imitatore avrà scienza delle cose che ritrae (se siano belle e corrette o no) grazie all’uso che ne fa, oppure corretta opinione perché è obbligato a frequentare colui che sa e a seguire i suoi ordini su come si deve ritrarre?».

«Né l’una né l’altra».

«Dunque l’imitatore non avrà né conoscenza né corrette opinioni circa la bellezza o i difetti di ciò che imita».

«Non sembra».

«In stato di grazia sarebbe l’imitatore poetico per il sapere relativo alle sue produzioni!».

«Proprio no».

«E nondimeno imiterà, pur non conoscendo in che misura ognuno dei suoi argomenti risulti dannoso o vantaggioso: ma, a quanto sembra, ciò che appare bello ai molti che nulla sanno, questo lui imiterà».

«E che altro?».

«Su questo allora, almeno pare, noi siamo onestamente d’accordo: l’imitatore non sa nulla che valga la pena di menzionare circa le cose che imita, bensì l’imitazione è una sorta di gioco privo di serietà, e coloro che si dedicano alla poesia tragica, in giambi o versi epici, sono tutti imitatori come più non si potrebbe».

«Senz’altro».

«Per Zeus, dissi io, ma questo “imitare” verte sul terzo livello a partire dalla verità» (Platone, Repubblica, libro X, 601e-602c)

«Chi al contrario è favorevolmente disposto a gustare ogni conoscenza, e con gioia si appresta ad apprendere, e ne rimane insaziabile, costui con giustizia chiameremo filosofo». E Glaucone disse: «Ne troverai certo molti, e strani, di uomini del genere. Tutti gli appassionati di spettacoli, per esempio, mi sembrano essere tali perché si rallegrano d’imparare, e poi gli appassionati di audizioni, gente certo ben strana da collocare tra i filosofi, che non vorrebbero proprio andare spontaneamente ad ascoltare discorsi razionali e una discussione di questo tipo, ma che, quasi avessero affittato le orecchie, corrono dietro alle feste dionisie per ascoltare tutti i cori, senza trascurare né quelle di città né quelle di campagna. Dunque tutti questi e quanti altri si applicano ad apprendere questo genere di cose e altre tecnicucce, li chiameremo filosofi?». «Per nulla» dissi «bensì simili ai filosofi». «Ma quelli veri» disse «come li intendi?». «Quelli» io dissi «il cui spettacolo prediletto è la verità» (Platone, Repubblica, libro V, 475b-e)

[I passi platonici sono citati dai voll. 4, 5 e 7 di Mario Vegetti (a cura di), Platone. La Repubblica, 7 voll., Napoli, Bibliopolis, 1998-2007]